幼児教育で脳の発達は促せる?年齢別・脳育のためにできる遊び・おもちゃ10選

先行き不透明なこれからの時代を見据えて、「我が子には幼少期からよい教育を受けさせたい」と考える方も増えています。

幼児期は脳がめざましく発達する時期でもあるため「脳の発達を促す幼児教育を知りたい」と考える機会も多いことでしょう。

このページでは、子どもの脳の発達をサポートするために親にできることをご紹介します。幼児教育に役立つおもちゃもあわせて紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

もくじ

そもそも幼児教育とは?脳の発達は促せる?

そもそも、幼児教育とはどのようなもので、脳のどのような発達にプラスの影響があるのでしょうか?詳しくご紹介していきます。

幼児教育とは

幼児教育とは、幼児に対する教育の総称です。幼児教育は幼稚園や保育所だけでの教育にとどまらず、家庭や地域社会における教育も指します。

また、幼児教育は、短期的な成果を求めるものではありません。文部科学省では、幼児教育の意義や役割を次のように定めています。

幼児教育は,知識や技能に加え,思考力・判断力・表現力などの「確かな学力」や「豊かな人間性」,たくましく生きるための「健康・体力」からなる,「生きる力」の基礎を育成する役割を担っている。

幼児教育では、子どもの心身の発達をサポートし学習意欲や好奇心・探求心などを養うことが目指されています。

幼児教育で脳の発達は促せる?

結論から言うと、幼児教育を適切に行うことで、脳の発達は促せます。

ただし、ここでいう脳の発達とは、早期に何か特別な技術を習ったり、覚えたりすることではありません。

幼児教育で育むべきものには、知識や技能のほかにも、思考力や判断力・体力などがあります。

これらすべての能力の土台となるのが、「体の機能を無意識でもコントロールできるようになる力」や、座る・歩くなどといった体の発達です。

知識・技術の習得よりも、これら土台部分をしっかりと伸ばすよう注力することで、脳・体双方の健全な発達が促せます。

幼児教育をする前に押さえたい脳の発達に関する基礎知識

ここからは、幼児教育で押さえておきたい脳の基礎知識をご紹介していきます。

幼児教育で大切な非認知能力

非認知能力とは、知能検査や学力テストなどにより測定できない能力を指します。例としては、自己肯定感や好奇心・学習意欲・協調性などが挙げられます。

前にご紹介したとおり、幼児教育の目的は人間性などの「生きる力」を育むことであるため、これらの非認知能力にしっかりと注目することが大切です。

そもそも子どもは、体を動かして得られるさまざまな活動を経験して、好奇心・探究心を日々培っています。

好奇心・探究心は、困難があっても粘り強く取り組んだり、意欲をもって生涯学び続けたりする力の礎です。

幼児教育では、子ども特有の好奇心・探究心を尊重し、長い目で見たときの可能性を伸ばすことが求められているのです。

早く始めた方がいい教育・そうでない教育

幼児教育では非認知能力が大切だと述べました。幼少期の方が身につけやすい技能はいくつかあります。

たとえば、絶対音感や外国語の聞き取り・発音は、幼少期の方が身につきやすいとされています。

ただし、それ以外の一般的な知識・技能については、かならずしも早期に習い始めなければ身につかないということはありません。

「今始めなければ間に合わないかも…」と焦らず、子どもの好奇心や発達のペースを尊重することがなによりも大切です。

幼児教育で脳の発達のためにできること

ここからは、幼児教育で脳の発達のためにできることについて、ポイントを3つご紹介します。

生活の基本を大切に

1つ目のポイントは、生活の基本を大切にという点です。

脳の部位は、すべてが一度に育つわけではありません。体の発達や体温の調節など、無意識に体をコントロールする部位は5歳までに完成します。

これらの体の発達などに関する脳の機能を育てるためにも、乳幼児期は規則正しい生活をしっかりと身につけることを優先すべきです。

規則正しい生活とは、たとえば下記のようなものです。

・夜寝て朝起きる生活リズムを確立する

・決まった時間に食事をとり、生活リズムを整える

・夜深い眠りについて、成長ホルモンをしっかり分泌させる

体の発達などに関する脳の機能をしっかりと育むことが、言葉や手先の発達の土台となります。

五感からの穏やかな刺激が重要

2つ目のポイントは五感からの穏やかな刺激が重要だという点です。

脳を育てるには、視覚・聴覚・味覚・触覚・嗅覚の五感からの刺激が必要です。刺激によって、脳の神経細胞をつなぐシナプスを増やし、脳を発達していきます。

たとえば「朝に太陽の光で目を覚ます」「外に出て気持ちいい風を受ける」などの心地よい刺激は、五感を穏やかに刺激できて理想的です。

現代は照明やエアコンで室内を快適に保ちやすい反面、五感が鈍くなりがちです。脳の発達のためには、五感を使う機会を意識して増やすとよいでしょう。

適切な褒め方・叱り方も大事

3つ目のポイントは適切な褒め方・叱り方も大事だという点です。

脳の発達には、年齢に応じて適切に褒めたり叱ったりする対応が大切です。

たとえば、1歳以下の子どもに「これは触らないでね」と言い聞かせても、まだ伝わりません。この場合は、叱るよりも、触れられない場所に移動させる方が適切です。

子どもを叱ると、恐怖で一時的に従うかもしれません。しかし、「なぜそれをしてはいけないのか?」というところを考える機会を失ってしまうため、同じことを繰り返したり、親の顔色を見るようになったりする恐れもあります。

それでは、とにかく叱らずに褒めればよいのか?というと、それにもまたデメリットがあります。

やみくもに褒めると、「褒められることが目的になってしまい、チャレンジ精神を損なう」というデメリットが発生することもあるからです。

その子の発達段階も見ながら、褒めるべきときは褒め、叱るべきときにはしっかりと叱るよう、メリハリをつけることが大切です。

出典:成田奈緒子(監修)「はじめてママ&パパのしつけと育脳」主婦の友社、p18-29(2017)

関連記事:「褒めて伸ばす」には叱るのも大事!教育に効果的な方法・言葉かけとは

年齢別!脳の発達&幼児教育のポイント【おすすめおもちゃも】

ここからは、年齢別の幼児教育のポイントや、脳の発達が促せる人気のおもちゃをご紹介します。

0歳~1歳半

0歳~1歳半は、脳も体も目覚ましい発達を遂げる時期です。6ヶ月ごろには昼夜の区別がついてくるため、お昼寝はあまり長く寝かせないなどの工夫をして、夜にしっかりと寝られるような生活リズムを作っていきましょう。

ハイハイや、つかまり立ちができるようになると、いろいろなものを触りたがります。

自由に動いて探索する経験は、子どもの脳に素晴らしい刺激になります。誤飲しそうなものがないか注意しつつ、できるだけ自由に動き回れる環境を用意しましょう。

ララブーム 21ピース バラエティセット

「ララブームビーズ」と呼ばれる2つの部品が組み合わさってできたパーツなど、全21ピースの部品を組み合わせて遊ぶおもちゃです。

指先にはたくさんの神経が集まっているため、指先を使うことで指と脳の神経伝達を繰り返し、脳の発達が促せます。

塩素を含まない合成樹脂のEVAからできており、米国やカナダ・オーストラリア・ヨーロッパの安全基準をクリアしているため、舐めても安心です。

<ララブーム 21ピース バラエティセットの特徴>

・EU加盟国の安全基準であるEN-71をクリアしており、赤ちゃんが舐めても大丈夫

・10ヶ月から4歳まで、長く遊べる

・触感を楽しむ・バラバラにして組み替えるなど、色々な遊び方ができる

クリッキティ

丸みを帯びた土台に5つのボールパーツがくっついたおもちゃです。

ボールはそれぞれ2色で構成されており、黄緑・水色・ピンクなどカラフルな色合いが視覚に働きかけます。各ボールには水玉や波形の凹凸が刻まれており、ボールを握ることで、自然に優しく手のひらの神経が刺激できます。

片側のボールを引っ張ると反対側のボールが引っ込むような仕掛けが施されているため、因果関係を学ぶのにもぴったりです。

<クリッキティの特徴>

・ボールの中にビーズが入っており、聴覚が刺激できる

・カラフルなボールと凹凸で、視覚・触覚を刺激する

・各ボールの動きから因果関係や規則性が学べる

1歳半~2歳

1歳台は、大人の1.5倍まで増えたシナプスが整理される時期です。言葉が爆発的に増え、手首をひねったり、小さな穴に紐を通したりといった動作もできるようになります。この時期は、手や指・手首の運動を促すような動作を促し、遊びのバリエーションを増やすとよいでしょう。

スピニーピンズ

「ピン」と呼ばれる持ち手のついた部品と、ピンがはめられるボウルのセットです。

ピンは起き上がりこぼしになっているので、揺らして遊ぶこともできます。それぞれのピンには縦じま・水玉などの異なる模様が凹凸で刻まれており、手のひらに刺激を与えます。

各ピンとも異なる蛍光色で、揺らすとベルのような音が鳴るため、視覚・聴覚も刺激できます。

<スピニーピンズの特徴>

・持ち手にそれぞれ異なる凹凸の模様が施されており、手のひらに刺激を与えられる

・カラフルな色合いで視覚の刺激になる

・土台のボウルにピンをはめて、手先の力がつけられる

ディンプル ディジット

10枚の花びらのようなフレームで構成された花型のおもちゃです。

各花びらに異なる10色のシリコンがはめ込まれています。花びらの先は丸く膨らんでおり、膨らみを押してつぶすと、裏面が膨らむ仕組みです。

裏返しながら繰り返し遊んで、指先のトレーニングができます。片面には英数字が、裏面には数字を示すドットとスペイン語が書かれており、言語学習のきっかけにもなります。

<ディンプル ディジットの特徴>

・シリコンを押し上げたり戻したりして、指先のトレーニングができる

・指で触る・押すだけでなく、音を鳴らす遊び方もできる

・数字と、数字の読み方(英語)が記載されており、文字に親しむきっかけにできる

2歳~3歳

自我が形成され、自己主張が激しくなる時期です。2歳はイヤイヤ期が始まる時期ですが、3歳になると気持ちを言葉に伝えられることも増え、徐々に落ち着いてきます。

ジャンプや片足立ちなどもできるようになり、運動能力も飛躍的に伸びるので、外に出て体を思いっきり動かすことに挑戦してもよいですね。「この虫なんだろう?」のように自然の中で好奇心を満たしながら過ごせば、知的・身体的に成長できるはずです。

ジャンボチョーク 12色

2cm×10.5cmの巨大なチョークです。

ジャンボチョークには他にも48色セットなどがありますが、そのうち基本の12色が入っています。2cm角の四角柱の形状のため、転がりにくいのが特長です。

チョークの側面を使えば、より太い線を描いたり塗りつぶしたりしやすいでしょう。アメリカ画材・工芸材料協会のテストをクリアした証であるAPマーク付きで、人体に無害・安全のため安心です。

<ジャンボチョーク 12色の特徴>

・子どもが握って持ちやすい形状

・水で簡単に洗い流せるので、アスファルトなどに描いて遊べる

・外の広い地面を大きなキャンバスのように使える

3歳~5歳

イヤイヤ期を抜けると、少しずつ我慢ができるようになってきます。これは、自己コントロール力が育ってきた証でもあり、人間の行動をつかさどる指揮官である前頭葉が活動を始めた証拠です。

活動を始めたと言っても、前頭葉が本格的に発達し始めるのは4・5歳からで、まだまだ完全に自制することはできません。

前頭葉の発達はおよそ13歳頃をピークで、その後も20歳まで発達し続けます。

前頭葉は、思考や創造性の働きを担うところでもあります。この時期は、ごっこ遊びに付き合ってイメージ力を育てると、前頭葉を活性化できるでしょう。

出典:

第7回「前頭葉について 〜3〜」 | 医療法人社団 敬仁会 桔梗ヶ原病院

情緒制御システムの発達 | 生馬医院

どんな遊びが脳や体を育てるか? | 鳴門市

カラフルmyペット バスルームでおせわセット

犬の人形2体と猫の人形2体、マーカー・ブラシ・バスタブのセットです。

人形は白無地で、創造力のままに自分好みにお絵描きしてドレスアップできます。マーカーは水で洗い流せるため、繰り返しお絵描きができます。

付属のブラシでこすりながら洗って、お世話ごっこもできます。人形の表面は起毛しており、ぬいぐるみのように柔らかな手触りが楽しめます。

<カラフル my ペット ブラシでおせわセット ドッグの特徴>

・ペットを自分好みのテイストにできる

・繰り返しお絵描きできて、洗い流せる

・お風呂に入れたり、ブラシでこすったりとお世話ができて愛着が湧く

新版 タイムタイマー3(3インチ・約8cm)マグネット付き

60分まで計れるタイマーです。

赤いタイマーディスクを回すことで、残り時間が赤く表示されるため、直感的に残り時間がわかります。数字ではなく、目で見てわかるため、子どもにも理解しやすいメリットがあります。

8cm×8cmと、見やすさと携帯しやすさを両立させた大きさです。同ブランドで、針1周あたり5分・20分などさまざまな間隔の商品が出ているため、あわせて参考にしてください。

<新版 タイムタイマー3(3インチ・約8cm)マグネット付きの特徴>

・視覚的に残り時間がすぐわかる

・アラーム音が短めのため、音に敏感な子どもにおすすめ

・アラームはオン・オフができ、シーンによって使い分けられる

5歳以上

子どもは5歳までに、体をうまく動かすことをつかさどる大脳辺縁系や小脳の育ちが完成に向かいます。朝起きて夜寝るサイクルが整い、ルールのある遊びができるようになります。

また、6歳~14歳ごろまでは、大脳皮質(考える脳)や小脳(運動の脳)が発達のピークになる時期です。

文字や数字に興味をもったり、好きなことを暗記したりできるようになるため、子どものやる気を最大限発揮できる遊びを採り入れるとよいでしょう。

ポップゲーム(ポップコーン) サイトワード

ポップゲーム(ポップコーン) サイトワードは、ポップコーン型のカードを引いて、そこに書かれた英単語を読む、シンプルなゲームです。

英単語を読めたらそのカードをゲットすることができ、「POP」と書かれたカードを引いたら手持ちのカードを全て戻さなければいけません。

英語圏で生活する上で、最低限必要な英単語を学ぶことができます。

<ポップゲーム(ポップコーン) サイトワードの特徴>

・100枚のポップコーン型のカードで遊ぶ

・英文の25%を占めるといわれるサイトワードが学べる

・英語のコミュニケーション能力アップにもピッタリ

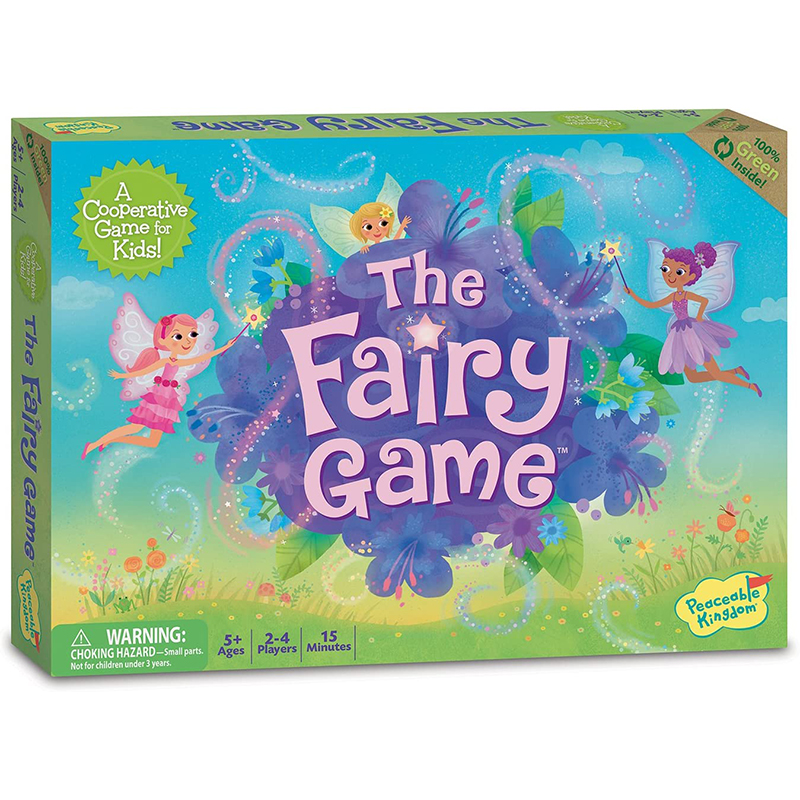

ザ フェアリー ゲーム

ザ フェアリー ゲームは、さまざまな種類のカードを使って、妖精から花を守る協力型ボードゲームです。

ユニコーンや魔法の杖のカードを使い、プレイヤー全員で雪の結晶で邪魔をする妖精から、花を守ります。

引いたカードは他のプレイヤーのために使うことができます。プレイヤー全員が協力して問題を解決しながら、クリアを狙います。

<ザ フェアリー ゲームの特徴>

・勝者・敗者がいない協力型ボードゲーム

・妖精や花のイラストがかわいいカード

・意見を出し合いながらゴールを目指す

まとめ

幼児教育は短期的な成果を求めるものではなく、子どもの心身の発達や学習意欲・好奇心などを養うことを目指すものです。

子どもの脳でまず発達するのは、体の発達など無意識下でも体をコントロールする部位であり、そこをしっかりと育んでこそ、知識や巧緻性を伸ばせます。

まずは生活リズムを整え、脳や手先を動かすことを促すおもちゃを与えれば、脳の発達が促せます。

今回ご紹介した発達段階やおもちゃを参考に、子どもに合った遊びを生活に取り入れてみてくださいね。